durata: 114’

produzione: Francia

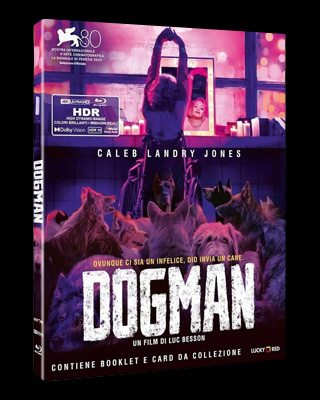

cast: Caleb Landry Jones, Jojo T.Gibbs, Michale Garza, Chirstopher Denham, etc.

sceneggiatura: Luc Besson

fotografia: Colin Wandersman

musica: Éric Serra + brani vari di Edith Piaf, Marlene Dietrich, Marilyn Monroe, Charles Trenet, Miles Davis, Eurythmics, ZZ top, etc.

Accantonato spionaggio e malavita (almeno nella sua forma associativa più tradizionale), Besson dirige una pellicola intrisa di favolismo (nero), che fa riflettere su…anzi, illumina – pur non esente da flickering didascalici – la diversità degli emarginati e le forme di solidarietà che vanno oltre la fonazione umana. Un’umanità empatica che declinata in tratti narrativi che oscillano tra fanciullesche e rocambolesche dinamiche visive e <ormai abituali per l’autore> iperboli epiche da graphic novel è propria di quella fratellanza canina che accompagna il protagonista Doug già dall’infanzia tragica. Quest’ultima, così come il resto del suo passato viene srotolato a mo’ di tappeto polveroso attraverso un tradizionale meccanismo di analessi dove emerge un superlativo Jones, per cui qualsiasi impulsivo accostamento al Joker di Phoenix sarebbe fin troppo limitativo; se non forviante viste le diverse intenzionalità dei personaggi. In tal contesto il confronto dialettico con la psichiatra interpretata dalla Gibbs diviene escamotage pretestuoso e propedeutico allo stoicismo visionario del protagonista e che culmina, si sublima – e forse sfiora pericolosamente il collasso come in altri esuberanti parentesi del film – nel finale: mistico, golgotiano, giocato tra ombre (la croce della chiesa sovrapposta al suo abbandono corporeo) e anagrammi (il “Dog” e “God” del titolo). La nota cinofilia del regista e del protagonista sembrano graziare programmaticamente e metacinematograficamente qualsiasi forma di sorte infausta per i simpatici interpreti quadrupedi che, al contrario, primeggiano attraverso mille vicissitudini grazie a un’improbabile letalità che ben poco ha da invidiare al Cujo kinghiano. Fatta eccezione per i praticanti di battute di caccia domenicale, un pubblico anche solo vagamente sensibile difficilmente arriverà all’epilogo con gli occhi asciutti, ma quello che traspare complessivamente dal film oscilla più verso la genuinità che la paraculaggine da botteghino. Besson sembra non rincorrere la ricerca di una redditizia compassione in confezione anamorfica, quanto lo stimolo a un’analisi affettiva della sofferenza suburbana. Possono perplimere per un autore esperto di 65 anni alcuni percorsi rappresentativi: in primis la ridondante scelta di un impersonale montaggio alternato per l’affannosa ricerca d’impiego di una persona che in quanto portatore di handicap non è elemento appetibile per il mercato del lavoro. Può insospettire l’idea dell’assistenzialità fornita da altri ‘diversi’: ne è esempio il suggestivo microcosmo fassbinderiano degli spettacoli notturni, tra premurose drag queens e commoventi versi in playback intonati da quella stessa Edith Piaf la cui esistenza fu logorata da analoghi dolori fisici (artrite reumatoide, un incidente, la morfina). E sicuramente il dolore che viene dipinto ha tratti drammaturgici di stampo troppo classico per un pubblico odierno: non a caso Shakespeare è nume tutelare e spirito emancipatore della nuova vita e famiglia alternativa di Doug. Ma sono tratti sempre conformabili alla silhouette di una società attuale. E come tali esentabili da cinico (mai etimo fu più appropriato) giudizio per quel che costituisce un gradito ritorno, fisico e qualitativo del cineasta francese.

A cura di Luigi Maria Mennella © 2024.

© Articolo di Luigi Maria Mennella. Deposito n° 000TBA presso il Patamu Registry. Tutti i diritti riservati.

© Immagini (utilizzate ai soli fini di divulgazione culturale senza scopo di lucro) dei rispettivi autori, ai sensi dell’art.70 comma 1 bis, art. 70 cit.

Se hai apprezzato questo articolo, sostienimi. Grazie.