Film in ordine alfabetico

About a boy

di Chris e Paul Weitz (2002)

con: Hugh Grant, Toni Collette, Nicholas Hoult, Rachel Weisz, etc.

Riuscita trasposizione dell’omonimo best seller dell’esperto di black humour britannico Hornby, qui maggiormente virata verso i toni agrodolci e attimi riflessivi consegnatici da un Grant (Will) perfettamente e soprendentemente nella parte. Molto buona anche l’interpretazione del giovanissimo, ma dotato – complice anche la singolare espressività – Hoult (Marcus) al suo secondo lungometraggio: piccolo araldo di un’empatia che deve affrontare l’ostacolo di coetanei meno maturi di lui e persone mature non pronte per la vita adulta. Il percorso di catarsi e formazione intrapreso mano nella mano porta a risultati piacevolmente poco prevedibili al di fuori dell’io narrante adottato nel costrutto narrativo. Non mancano attimi di tenerezza a glicemia controllata e sferzate di efficace cinismo (es. l’autoanalisi estemporanea del protagonista a cui vien chiesto di fare da padrino alla figlia dei propri amici). Assolutamente satellitare la Weisz e funzionale, ma incisiva la Hoult. Film rovinato forse da un happy ending troppo a stelle e strisce per non risultare stonato, ma fortunatamente non abbastanza da guastare l’armonia della visione antecedente.

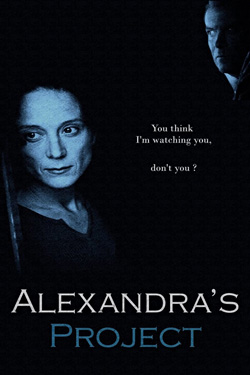

Alexandra’s Project

di Rolf de Heer (2003)

con: Helen Buday, Gary Sweet, Bogdan Koca, etc., etc.

Film divisorio in termini di contrappasso, al punto da oscillare tra condanna anti-patriarcale ante litteram e riflessione sulla purtroppo mai abbastanza punita strumentalizzazione filiare ai fini della vendetta sentimentale. Tuttavia sicuramente efficace nel descrivere tanto l’ingenuità di carnefici sdoganati da consuetudini sociali quanto la sorprendente capacità di rivalsa di vittime esasperate. Con ovvio, cinematografico ribaltamento dei ruoli. Sorvolando sul parossismo di motivazioni e metodi e certe proclami epici legalmente inconsistenti, il film scorre perfettamente grazie all’abilità di de Heer (anche sceneggiatore) di mantenere alta l’attenzione in un costante stato di – diciamolo – morbosa curiosità. Così come risulta sorprendente la capacità di introdurre tasselli narrativi discretamente e dosare colpi di scena, nonostante fin dall’inizio (titolo incluso) s’intuiscano gli intenti vendicativi della protagonista; per quanto mai così tanto prevedibili per erinnicità.

Alien vs. Predator

di Paul W.S. Anderson (2004)

con: Sanaa Lathan, Raoul Bova, Lance Henriksen, Ewen Bremner, Colin Salmon, dupletc.

Solo per fans e sicuramente di più compiaciuta fruizione se a conoscenza del fumetto o videogame da cui trae origine questa pellicola tanto a lungo procrastinata. Per gli altri probabilmente un bizzarro prequel/spin-off che tuttavia (finale discutibile a parte) non sconvolge eccessivamente quanto narrato nell’arco temporale successivo abbracciato dagli altri film. Magari destabilizzante il lavoro riedificante sulla figura del Predator, a metà tra valoroso dio guerriero e poco ortodosso custode della nostra civiltà, di tanto in tanto ‘resettata’ per questioni logistiche… Alien ne esce in parte vituperato nella dignità all’interno di una sorta di archeo-allevamento intensivo. Tra citazioni spielberghiane e carpenteriane, la costruzione della tensione vacilla e collassa a causa di una tempra attoriale a dir poco pallida, MA – reddite quae sunt Caesaris Caesari – almeno gli scontri fisici (precisi come un orologio dal 60’ minuto – tra le due creature strappa la sufficienza per un film altrimenti da dimenticare. Henriksen (storico futuro androide Bishop nel franchise “Alien”) veste i panni dell’omonimo magnate in stato terminale che finanzia la spedizione.

Alien vs. Predator 2

di Colin e Greg Strause (2007)

con: Steven Pasquale, John Ortiz, John Lewis, Kristen Hager, Reiko Aylesworth, etc.

Il debutto registico degli esperti di VFX dietro molti blockbusters di successo (uno a caso, “Titanic”/anche citato ironicamente) parte in quarta, illudendo lo spettatore che qualcuno abbia fatto tesoro delle mancanze riscontrate nel capitolo precedente. Meno pedissequo del rispetto dei paradigmi sydfieldiani (in compenso dopo 1h si guarda l’orologio e il tempo restante), acceleratore giù per la componente splatter (bambino sventrato dall’uscita di un ‘cucciolo’ di Alien e padre con braccio amputato dall’acido alieno), ma destinato al fallimento sulla lunga distanza. Pena uno script ottantiano poco pertinente con le esigenze narrative: non manca – e uso volutamente il linguaggio del periodo – neanche la biondina bona che flirta con lo sfigato di turno con relativa gelosia dell’ex (ovviamente palestrato e manesco) verso il malcapitato mal fisicato. Colpo di grazia la scelta di un’ambientazione pressoché notturna, con discutibili scelte di fotografia e color grading in questo contesto: il nuovo villain è un ibrido tra Alien e Predator …e alle volte non si distingue neanche chi le prenda da chi. Davvero snervante.

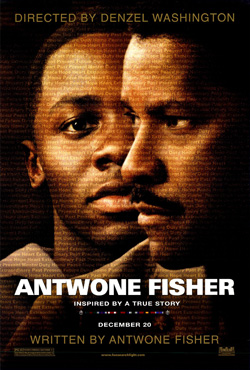

Antwone Fisher

di Denzel Washington (2002)

con: Denzel Washington, Derek Luke, Salli Richardson-Whitfield, Viola Davis, Kevin Connolly, etc.

L’esordio alla regia per Washington ruota attorno alla drammatica storia del Fisher del titolo (autore anche della sceneggiatura) e palesa una mano ferma, a tratti ineccepibilmente manieristica/formale, in altri momenti capace di dosate intuizioni personali, ma sempre estremamente misurate; così come misurato è l’approccio nella gestione degli aspetti laidi e torbidi della vicenda biografica (abbandono, abusi psicologici e sessuali, etc). Interessante il montaggio, soprattutto inizialmente, per la gestione delle ellissi temporali. Senza infamia né lode il giovane protagonista [Derek Luke] al suo debutto, mentre è perfettamente odiabile Novella Nelson nel ruolo di una spietata Tate / Tata. Soporifera e timbricamente trascurata la <fortunatamente> poco presente colonna sonora. Complessivamente un film introspettivo assolutamente casto che punta alla lacrima facile, ma genuina e intrattiene per due ore senza grosse difficoltà lasciano un ricordo buono, ma fievole.

A Quiet Place – Giorno 1

di Michael Sarnoski (2024)

con: Lupita Nyong’o , Joseph Quinn, Schnitzel e Nico, etc.

Se il secondo capitolo di questa interessante variante geocentrista di Alien poteva risultare minestra riscaldata, qui siamo dalle parti delle verdure in crociera: grigliate a pranzo…vellutata a cena. Si cerca di raccontare l’origine di tutto, ispirandosi in parte alla reinterpretazione spielberghiana del capolavoro di H.G. Wells (l’arrivo meteoritico degli invasori dal cielo in primis, ma anche la persona uccisa per celare la propria presenza agli attenti nemici), ma poco viene aggiunto sul piano narrativo. Perfino gli stolti in preda all’isteria si assomigliano fisicamente e comportamentalmente. Poco originali ed incisive i le aspettative pietistiche infuse nella terminalità della protagonista; così come il nonsense di una pizza in sostituzione del Santo Graal esaurisce il proprio potenziale in breve tempo. Nel caos di megafoni ed elicotteri non si riesce neanche a raggiungere il giusto livello tensionale del primo capitolo, mentre si arriva al martoriale finale ricordando solo la simpatia dell’afono e totalmente impassibile – il timore di un predatore alfa è ben altra cosa… – protagonista felino (in realtà due per esigenze sceniche) Frodo che denuncia spudoratamente la natura metacinematografica degli alieni. Si auspica il termine di un già agonizzante franchise.

Arctic

di Joe Penna (2018)

con: Mads Mikkelsen e Maria Thelma Smáradóttir.

Già dallo slogan tautologico (“sopravvivere o morire”) si evince che lo sceneggiatore non si sia fatto sanguinare le tempie…eppure il film è piaciuto; e a tanti. Che sia merito del naturale talento e sforzo fisico sostenuto di Mikkelsen o della suggestiva desolazione dei paesaggi artici (per l’esattezza islandesi) non mi è chiaro. Io <ATTENZIONE SPOILER> ho solo visto un povero cristo intento a spingere per tutto il film su uno slittino una donna moribonda con la stessa tenacia di Scart de “L’Era Glaciale”, esultare per il cambio di menu (da pesce crudo a pesce bollito) e scacciare un orso di 2 metri e mezzo con un bengala; segnalando anche una breve parentesi che ricorda il “127 ore” di Boyle, seppur se con esito meno traumatico. L’unica speranza di salvare il film con una nota di distrattiva, ma forse verosimile amarezza, viene annientata da un -tra l’altro prevedibile- lieto fine.

Attraction

di Russell DeGrazier (2000)

con: Matthew Settle, Gretchen Mol, Torn Everett Scott, Samantha Mathis, etc.

Film di caratura televisiva (giusto due, tre attimi che osano uscire dagli schemi, per lo più su un patinato piano visivo che parte dallo spunto ossessivo dello stalking, applicato a un contesto più giovane della media cronachistica. Pennellate di sesso scialbo a parte, una sorta di gioco delle coppie che migliora sulla distanza, attraverso risvolti morali e sentimentali che sembrano sovvertire natura e importanza dei ruoli, ma niente che giustifichi una seconda visione. Discutibili i tagli di montaggio, a metà tra la sperimentazione ellittica e l’accuratezza di Leatherface.

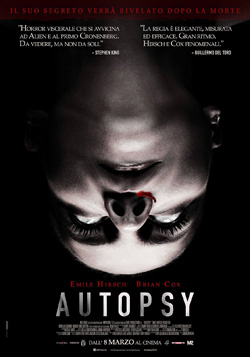

Autopsy

di André Øvredal (2016)

con: Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond, etc.

Fatta eccezione per un paio di idee scenicamente efficaci, perlopiù relegate all’esame autoptico [es. la pelle incisa dall’interno dell’avvenente cadavere interpretato dall’attrice-modella Olwen Kelly] e la presenza dell’ottimo Cox, il film non bilancia assolutamente lo sforzo produttivo <indubbiamente professionale> con la sostanza narrativa. Soprattutto nella seconda parte, incapace di svincolarsi da prevedibilità e stereotopi di genere; inclusi jumpscares visivamente anticipati da movenze o scelte d’inquadratura, ingenuità esoteriche, forzature esplicative e musica dal didascalismo assolutamente obsoleto. Complessivamente fuffa patinata per necronanisti.

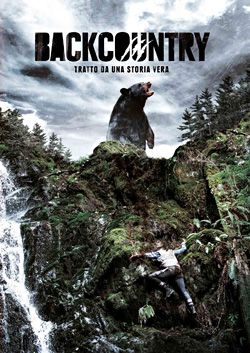

Backcountry

di Adam MacDonald (2014)

con: Missy Peregrym, Jeff Roop, Eric Balfour, etc.

Con un passato da attore che gli è servito certo a carpire le basi del mestiere, ma non avere particolari facilitazioni produttive, il canadese MacDonald approda finalmente al suo primo lungometraggio con un un discreto lavoro ibrido. Partendo da uno script non particolarmente innovativo (ma d’altronde ispirato da un tragico evento di cronaca ancor meno improbabile) tanto meno esente da sbavature (es. l’avvocatessa che si scopre medico da campo), viene messo in scena il calvario prima psicologico e poi fisico di una coppia etero. L’eterogeneità in questo caso riguarda soprattutto forma mentis, estrazione sociale, stile di vita e destino. Entrambi alle prese con un rischiosa, telefonata – ma nella sostenibile misura in cui può essere un film del / di genere – gita in campeggio montano. Tuttavia efficace – glissando tra stereotipi – il crescendo tensionale iniziale, assolutamente ottima per verismo quella centrale, un po’ troppo derivativa, ma dignitosa quella finale. Il tutto in sostanza passando da thriller a splatter e finendo nel registro survival debitore di “Eden Lake”, tra i tanti (ma come non pensare ancheall’ herzoghiano “Grizzly Man” per la scena dell’orso?). Riprese quasi sgrammaticate, a metà tra automavision e psico-documentario, ma forse anche per questo ideali per un contesto dove il rigore formale avrebbe potuto accentuare possibili deja-vu.

Bastille Day – Il colpo del secolo

di James Watkins (2016)

con: Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon, Kelly Reilly, José Garcia, etc.

Senza annoiarsi con reiterazioni stilistiche, dopo l’ottimo debutto revenge di “Eden Lake” (da cui eredita la Reilly per un piccolo ruolo di agente della CIA) e il gotico neo-hammeriano di “The woman in black” è la volta per Watkins di un caper movie, intriso di venature spionistiche e para-politiche. Non aggiungendo niente ai cliché del genere, ma risultando dinamico nel soddisfare òe aspettative degli appassionati di questo tipo di film, il film danza tra influenze bessoniane e morelliane, offrendo una convincente interpretazione del burbero Elba così come dei villain di turno, parti action ben realizzate (es. fuga dal furgone e in generale le coreografie dei corpo a corpo), qualche colpo di scena doppiogiochista intuibile e finale poco plausibile (dalle capacità demagogiche della Le Bon all’invulnerabilità del suddetto) che strizza l’occhio – un po’ come tutta l’idea della pretestuosità politica – alla scrittura e dinamiche narrative della serie “La casa de papel”. Durata contenuta (un’ora e mezzo), ma con molta carne al fuoco che tende a dilatare l’esperienza percettiva. Sfortunato nella promozione, a causa di una sovrapposizione di date di premiere e attentati terroristici, a seguito dei quali (l’ultimo quello di Nizza del 14 luglio 2017) la Studio Canal ha ritirato il film dalle sale in segno di rispetto delle vittime.

Battleship

di Peter Berg (2012)

con: Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Tadanobu Asano, Liam Neeson, Brookly Decker, Rihanna, etc.

Da co####ne romantico a eroe nazionale, l’ascesa etico-comportamentale di Alex Hopper [Taylor Kitsch] trova fertile terreno – ma sarebbe più opportuno dire acque – nell’area di gioco virtualmente ricreato/delimitato dagli alieni invasori tramite uno campo magnetico. Tra martellanti groove rock-blues firmati da ZZ Top o AC/DC e sboronate yankee (memorabile la frenata ‘a mano’ con una vecchia corazzata governata da un sempre energico equipaggio in pensione) il film è digeribile solo in ragione dei buoni effetti speciali (parte organica degli alieni a parte) che ammiccano all’eredità Transformers, ma con una più sensata logica meccanica e la basica (qualcuno dirà “banale”) idea di classicissima origine ludica, che almeno propone una piccola variazione sul tema delle invasioni. Troppo poco per un film eccessivamente prolisso (2h12’) per quella che è la sostanza e valore del contenuto narrativo. E – da aggiungere – costoso, visto che durante le riprese è stata crivellata una cinepresa a pellicola della Arri da oltre $ 300.000… Ruolo marginale (ma mai quanto quello di Neeson) e debutto per la cantante Rihanna alla cui consistente followership probabilmente è dovuta parte della notorietà del film.

Benvenuti a Zombieland

di Ruben Fleischer (2009)

con: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone, Abigail Breslin, etc.

Osannata papabile risposta americana all’anglosassone “Shaun of the Dead”, il film soffre del medesimo problema (solcare un terreno più putrefatto dei figuranti e tentare la disperata carta della visione alternativa comica), ma se non altro riesce a spingersi oltre. Già dagli elaboratissimi ed entusiasmanti titoli di testa in slow motion sulle note (“For whom the bell tolls”) dei Metallica più genuini è evidente che action e splatter non rientrino nei progetti di parsimonia del regista. Lo zombie di Fleischer non è narcolettico, né iperattivo, ma verosimilmente bastardo come il peggiore degli umani ancora respiranti. La presenza tamarra, ma carismatica di Harrelson – bilanciata dal romantico pesce lesso co-protagonista – aggiungono una marcia in più e per oltre mezza durata il film scorre abbastanza godibilmente nonostante l’abuso di stereotipi e forzate citazioni (la demolizione kubrickiana del negozio di souvenirs indiani in primis). Forse sarebbe stato da approfondire il cammeo dello stesso Murray (che interpreta uno sfortunato, ma responsabile se stesso) in un insolito ruolo pervaso di quotidiana affabilità (tutt’altro si racconta sul suo conto), per una parentesi sbrigativa che sa palesemente di marchetta produttiva. Sul finale il film comincia a perdere colpi, in termini tensionali e di credibilità, per poi scemare nell’ennesimo, trito finale consolatorio su direttive da conservatorismo sociale.

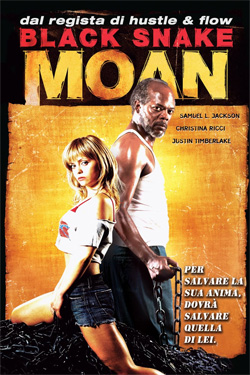

Black Snake Moan

di Craig Brewer (2006)

con: Samuel L. Jackson, Christina Ricci, Justin Timberlake.

Come nel precedente “Hustle & Flow”, ancora Tennessee/Memphis, ancora musica (in questa pellicola non rap, ma più pertinente blues), ma questa volta il fulcro della storia è la metafora del legame (perfettamente rappresentato dalla grossa catena con cui sarà imprigionata la protagonista), non così oppressivo (catena lunga/tolleranza verso i continui adulteri), ma saldamente fissato a un termosifone (il calore del focolore domestico e le sue rassicurazioni). Il blues per cui un sempre convincente Jackson ha imbracciato per la prima volta una Gibson a ridosso delle riprese -ai fini di un realistica (e non male) performance musicale diegetica- si sposa, come da tradizione, con il canto del dolore per le proprie paure e perdite, ma diviene anche strada di ricostruzione o redenzione. Ben oltre l’aura moralistica che tende a patinare di tanto in tanto una storia tutt’altro che pudica (per quanto giustificata da un passato di abusi). Timberlake ha un ruolo di raccordo con il finale disperatamente ottimistico. Chi stupisce invece per immedesimazione attoriale e folgorante inedita sensualità è la Ricci che – facile parallelismo con gli abiti a parte – non si risparmia nel mettere a nudo una sofferta fragilità che muove a laica compassione.

Blink Twice

di Zoe Kravitz (2024)

con: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat, Christian Slater, Adria Arjona, Geena Davis, Kyle MacLachlan, etc.

L’esordio registico della Kravitz è una pellicola satura di buona volontà, ma come spesso accade in questi casi disturbata da questa ipercromia nella definizione di una palette emozionale a favore della comunicazione oggettiva. Se da un lato è lodevole l’impianto visivo e programmaticamente sociopolitico (di evidente derivazione #MeToo), dall’altro la messa in scena soffre non poche volte di uno script spesso diluito e malamente rattoppato da intermezzi distrattivi e una totale ingenuità analitica di fondo. Tanto nella delineazione dei personaggi e dei loro tratti comportamentali quanto nel non saper gestir il peso di tematiche importanti e quindi mediaticamente delicate come queste senza restar vittime di una pletora disarmante di luoghi comuni. E dispiace, perché al di là di -ipotizzo- possibile accuse di eccessiva patina glamour il film tecnicamente è girato bene. Passare infine stilisticamente da un contesto thriller citazionale sovente derivativo a un exploit in salsa revenge con tanto di imbarazzante twist pop matriarcale à-la-Titina De Filippo è un attimo. E resta la sensazione di trovarsi di fronte a una claudicante manifesto ‘feminism for dummies’ che sinceramente non fa molto bene alla causa dopo esser stato così tanto depotenziato dalle suddette scelte. Vedere per credere…e (per restare in tema) dimenticare…

Blood Ties – La legge del sangue

di Guillaume Canet (2013)

con: Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis, Lili Anne Taylor, Zoe Saldana, James Caan.

Buon poliziesco con venature neo-noir che trasporta su suolo americano il rifacimento di un precedente lavoro (“Les liens du sang”, noto anche come “Rivals” di Jacques Maillot, 2008) dove il regista era invece interprete. La regia è solida e si concede passaggi autoriali insoliti per i canoni del genere che -affiancati dalla convincente interpretazione del cast, oltretutto con volti perfetti per la messa in scena newyorkese degli anni 70- ci consegna una pellicola godibile fino agli ultimi (sorprendenti) minuti. Ruolo secondario per Caan qui in vesti più remissive del consueto. Musica spesso minimale (basso -a orecchio direi semiacustico- e batteria), ma efficace nel suo affiancamento in tempo reale alle immagini. Complessivamente un perfetto ritratto (anticipato dal titolo originale, ignorando le solite forvianti aggiunte) dell’indissolubilità del legame fraterno, talvolta risorsa, altre condanna, ma sempre e comunque al di sopra di qualsiasi legge morale o interesse.

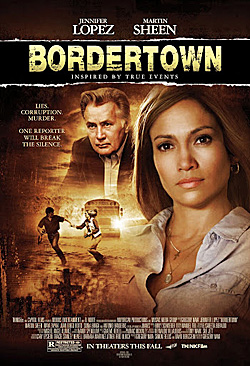

Bordertown

di Gregory Nava (2006)

con: Jennifer Lopez, Maya Zapata, Antonio Banderas, Sonia Braga, Martin Sheen, etc.

Film sicuramente lodevole per gli intenti (parlare dell’ingente femminicidio sistemico nella città messicana di Juarez)…e di fatto la produzione del film è stata ostacolata dalle autorità locali, con tanto di atti di vandalismo e sabotaggio. Corposo anche nel contenuto (a 1h dall’inizio sembra concluso, ma c’è altro ancora da vedere e non dispiace), ma di dubbio impianto narrativo, decisamente stereotipato (i piccoli monologhi sono avvilenti per retorica). L’impianto visivo gioca tra fotografia ricercata (alcune inquadrature sono magistrali, nonostante il coloring volutamente grezzo) e finto / obsoleto documentarismo (zoomate amatoriali, perdite di fuoco, etc.); e non disdegna neanche momenti di estrema crudezza che aggiungono alla matrice da thriller socio-politico virate quasi horror. Immerso in un cast certo non stellare, La Lopez (anche co-produttrice) svolge un dignitoso lavoro attoriale scevro da distrazioni estetiche, Banderas ha un ruolo satellitare/complementare, Sheen resta in seconda linea, perlopiù telefonica. Sorvolando sull’improbabile e incendiario pre-finale, l’epilogo aperto e amaro salva un po’ capra e cavoli, ma resta l’impressione di un film scenicamente godibile, scritto male (dialoghi in primis) nonostante i contenuti interessanti e che deve la propria fruibilità alla sua venatura di pseudo-giornalismo patinato ricco di intrecci/riferimenti politici purtroppo depotenziati da un certo didascalismo edulcorato nella messa in scena.

Blue Ruin

di Jeremy Saulnier (2013)

con: Macon Blair, Devin Ratray, Amy Hargreaves, etc.

Revenge movie decisamente alternativo per mancanza di exploit rambistici, premeditazioni shakespeariane o fisicità prorompente. Il personaggio principale fa tenerezza, perfino alla polizia che solitamente in questi frangenti è dipinta peggio dei carnefici. Forze dell’ordine ufficiale che per tutto il film saranno tagliate fuori -proseguendo la ’sana’ tradizione cinematografica della giustizia privata- da quella che alla fine è una complicata e improvvisata faida tra famiglie dove i docili imparano a esser violenti e i violenti periscono in preda alla propria irruenza. Ed è forse proprio l’improvvisazione, partorita tra disperazione e rassegnazione il punto di forza – anche se incide per claudicanza nel ritmo della narrazione – in una trama che sembra scritta di fianco al protagonista nei giorni che lo accompagnano e con esso respirando. Nessun lieto fine; salvo quella forma di pace che solo il termine di una ricerca può donare. A tratti autoriale, sufficientemente sanguinolento e godibile fino al purtroppo (im)prevedibile finale.

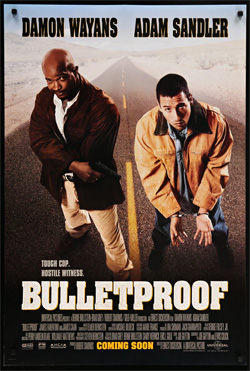

Bulletproof

di Ernest Dickerson (1996)

con: Damon Wayans, Adam Sandler, James Farentino, James Caan, etc.

Tra i primi film del DOP di Spike Lee questo buddy movie che oscilla tra il simpatico e il sopportabile, senza alcun apice qualitativo. Guardabile fino al terribile finale, ma sicuramente a pieno titolo tra i film classificabili come “una volta e basta; e pure troppo”. Meramente funzionale e stereotipato il cammeo di James Caan nei panni di boss che nel pubblico professa bene e ovviamente razzola male nel privato; e quello del wrestler Robert Swenson nei panni della body guard del suddetto. C’è pure il cane-clown (un bull terrier condizionato a performance circensi…) a tirar su il livello medio di ilarità, ma la verità è che di film di questo tipo ne escono a decine ogni anno e non basta certo la parentesi omofobica (il gestore bipolare di motel campestre) e quanto ne deriva in termini di riflessione o la pur simpatica citazione della compianta Whitney Houston [l’assolo in falsetto in doccia di Sanders / rimpiango lo ‘stop’ con sturacessi depalmiano] a distogliere l’attenzione da uno script alquanto scialbo.

Bussano alla porta

di Night M. Shyamalan (2023)

con: Jonathan Groff, Ben Aldridge, Kristen Cui, Dave Bautista, etc.

Il nuovo lavoro del cineasta indiano conferma il trend di ripresa creativa sotto il profilo narrativo (le doti tecniche non si discutono); anche grazie a un soggetto premiato non suo (“La casa alla fine del mondo”, romanzo horror di Paul Tremblay) e una messa in scena che giocando sul meccanismo dei falsi indizi / depistaggi riesce a sorprendere fino all’epilogo, contrariamente, forzatamente ottimistico. E decisamente poco hanekiano per quanti abbiano ravvisato similitudini iniziali. Cast abbastanza anonimo, seppur funzionale, fatta eccezione per la dotatissima attrice di 10 anni Kristen Cui e paradossalmente l’ex-wrestler Bautista il cui ruolo di gigante ‘buono’ / energumeno pseudo-intellettuale cucito sul suo contrasto fisico-comportamentale funziona. Cammeo del regista in una televendita di friggitrice ad aria (metafora auto-ironica?) , riproposta integralmente nei contenuti extra del blu-ray, così come le scene eliminate che sinceramente per buona parte potevano tranquillamente e piacevolmente essere incluse nel montaggio.

Captain Phillips – Attacco in mare aperto

di Paul Greengrass (2013)

con: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Faysal Ahmed, Chris Mulkey, etc.

Tratto da una storia vera (il che giustifica pienamente anche la ruvida scelta da parte di Greengrass delle riprese con stile documentaristico, che d’altronde suggellano il suo passato giornalistico), il film è un ottimo esempio di connubio tra azione e riflessione socio-politica. Se in un primo momento sembra prevalere una sorta di spavalderia yankee – comunque contrastata da una buona dose di disperata tenacia e intuito da parte dei ‘pirati’ – con il progredire della visione si finisce con l’empatizzare per i nemici, a loro volta schiavi di un sistema che non permette alcuna alternativa emancipitiva (ma sarebbe corretto dire “di sopravvivenza”) che non sia la morte. In tal contesto, egregia la prova del denutrito debuttante Barkhad Abdi capace di tener testa fino alla epilogo a un attore più navigato (mai come in questo caso) come Hanks; che offre d’altro canto un’ottima performance <ATTENZIONE SPOILER> nel cruento, ma liberatorio finale. Tecnicamente elaborato sotto il profilo tattico-logistico, ma senza mai distogliere lo sguardo dalla condizione umana; soprattutto di chi si trova suo malgrado sul lato sbagliato della bilancia militarizzata della giustizia.

Carlito’s Way – Scalata al potere

di Michael Bregman (2005)

con: Jay Hernandez, Mario Van Peebles, Michael Kelly, Luis Guzman, Burt Young, etc.

Nome preso in prestito dal capolavoro di De Palma, con cui condivide la fonte letteraria, ossia i romanzi di Edwin Torres, lo stesso produttore, la presenza dello spettacolare Guzman in un ruolo diverso (un sadico sicario portoricano cocainomane e puttaniere). Fautore: un regista a me pressoché sconosciuto con solo una commedia all’attivo (e si vede). Obiettivo: fare un prequel; con un protagonista (citando Verdone) “con la faccia da buono”. Ho impiegato anni per decidermi a guardarlo…tante erano le mie perplessità, poi ho rotto ogni indugio. Onestamente, il risultato se – e sottolineo “se” – estrapolato da qualsiasi legame con l’originale, dal suo impegnativo contesto drammaturgico e da qualsiasi aspettativa di degno precursore narrativo poteva decisamente esser peggio. Il film -tra anacronismi (ricostruzione scenografica, props, etc.) e interpretazioni imbarazzanti (quella del rapper Sean Combs su tutte, con un monologo al bar da lancio di frutta marcia)- nei suoi 100 minuti di qualità pseudo-televisiva scorre senza annoiare proprio in funzione di tutta quella struttura secondaria che fallisce nell’assolvere a una progettualità troppo ambiziosa: è il caso dei buoni caratteristi (non manca il Paulie di Rocky, Burt Young), delle citazioni scorsesiane ingenue, ma sempre gradite o di quell’inatteso registro comico che pur non esente da stereotipi salva la fruizione percorrendo la strada del cinismo.

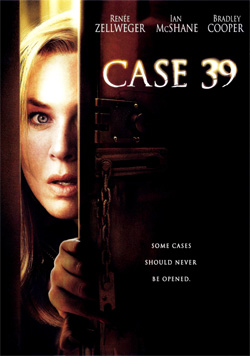

Case 39

di Christian Alvart (2009)

con: Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane, Bradley Cooper, etc.

Film praticamente di genere (bambini assassini, possessioni e sconvolgimenti familiari, investigazioni occulte et similia), senza picchi di originalità, ma assolutamente fruibile fino alla fine e che dalla sua ha una buona interpretazione della due protagoniste. La Zellweger in insolita veste drammatica risulta convincente a dispetto di visibili problemi di rigidità facciale (…) così come buca lo schermo la coprotagonista: la giovane e angelica – in senso luciferiano ca va sans dire – Ferland. McShane conferma la carismatica videogenia, anche grazie a un volto che avrebbe fatto la felicità di Leone. Cooper <ATTENZIONE SPOILER> abbandona la scena a metà pellicola, con una delle due scene probabilmente più memorabili (autentico incubo entomofobico), anche se la migliore per realistica crudezza resta quella iniziale del forno; che da sola vale la visione del film. Comparto effettistico sicuramente migliore sul versante ‘analogico’ che digitale. L’improbabile happy ending viene riscattato dal finale alternativo recuperabile nell’home video.

Chasing Ghosts

di Kyle Dean Jackson (2005)

con: Michael Madsen, Corey William Large, Shannyn Sossamon, Gary Busey, Michael Rooker, etc.

Post-fincheriano poliziesco giallesco (e ingiallito per soluzioni di montaggio) senza infamia, ma con poca lode e che diviene prevedibile -complice l’espressività di Large– già a metà durata; anche se il twist finale va ben oltre le previsioni per poca verosimiglianza. La Sossamon è mero elemento coreografico, Rooker funge da raccordo narrativo analettico, ma Madsen si conferma un buon caratterista, qui a metà tra una versione poco pulita dell’ispettore Colombo e James Dean a 30 anni da uno scampato incidente. Musica godibile pur nella sua semplicità arrangiamentale, ma quasi da guinness dei primati per presenza: praticamente una scena sì e una no! E a fugare qualsiasi dubbio sulla melomania del regista, troviamo un cammeo di Meat Loaf negli alti gradi della polizia. Danny Trejo invece si presenta nei panni di un criminale interrogato che si trasforma surrealmente in pacato intellettuale. Complessivamente guardabile, ma con fatica; soprattutto nell’ultima diluita mezzora.

City of Crime

di Brian Kirk (2019)

con: Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons, Stephan James, Taylor Kitsch, etc.

Fatta la premessa che pressoché tutto quel che pertiene alla sceneggiatura è rinvenibile nelle pellicole predecessore del filone crime, questo poliziesco fa tuttavia dimenticare tale mancanza di originalità con una messa in scena estremamente curata ed equilibrata. Ogni elemento all’interno della narrazione che si esplica nell’arco di poche ore notturne è perfettamente posizionato: sparatorie, indagini, inseguimenti, etc. in un complesso visivo fotografato bene e con gusto (facilmente intuibile fin dal god’s eye iniziale nella scena del saluto con guanti bianchi), scandito da un sempre classico ma efficace commento sonoro orchestrale minimale, ma drammatico. Tra stereotipate riflessioni sull’alienazione militare e la quasi ineluttabile corruttibilità dei tutori della legge che non arrivano a fine mese, non occorre arrivare all’epilogo per intuire colpe e colpevoli, ma non dispiace neanche farlo, perché se non altro il film ha il pregio di dirottare quasi fin da subito l’empatia verso i cattivi ufficiali, martiri di un sistema marcio. Boseman è palesemente sofferente, ma ci regala una performance convincente nella sua sobrietà e tra le ultime della sua purtroppo breve vita.

Colpo di fulmine – Il mago della truffa

di Glenn Ficarra e John Requa (2009)

con: Jim Carrey, Ewan McGregor, Leslie Mann, Rodrigo Santoro, etc.

L’esordio registico degli sceneggiatori dell’iconico “Babbo Bastardo” ci consegna una commedia rocambolesca dove denaro e sentimenti sono legati da un sottile filo di inganno a fin di bene. Paradossalmente per il duo è proprio lo script la parte debole, a partire dalle hawkinghiane capacità d’apprendimento del protagonista Steven [Jim Carrey] fino alla semplicistica atmosfera carceraria all’acqua di rose. I cliché omosessuali sono fortunatamente affrontati con auto-ironia e tempi stretti vengono concessi alle aperture drammatiche; come quelle che toccano il tema dell’HIV. Il resto, in parte confusionario è protetto dal beneficio del dubbio, trattandosi di un soggetto basato su una storia vera. La versione acquistata da Lucky Red (e lo prova il minutaggio del mio blu-ray: 98 minuti contro i 102 della pellicola originale) è stata rimontata tagliando la maggior parte delle scene omosessuali (sic!). Sollevano tuttavia le sorti di un film altrimenti non memorabile (pareidolia fallica delle nubi a parte) l’istrionismo di Carrey, più in forma nei toni tragici (plauso particolare all’espressività nella scena della finta malattia) e lo stato di grazia di McGregor, credibilissimo e squisitamente non caricaturale.

Colt 45

di Fabrice Du Welz (2014)

con: Ymanol Perset, Gérard Lanvin, Joey Starr, Simon Abkarian, etc.

Produzione decisamente minore nella rispettabilissima filmografia di Du Welz che in questo poliziesco in tinta noir salva il risultato finale solo per mestieranza, cura estetica e qualche piacevole intuizione visiva (la maniacale sequenza di apertura con la fabbricazione dei proiettili modificati Mjöllnir o la virtuosa scena della vasca e lo specchio) oppure narrativa (l’intimidazione iniziale finita male, anche se il resto è prevedibile o intriso di deja-vu). Doppiaggio, come in molti suoi film non ottimale e si resta con il dubbio tra attribuzione di genialità, ma disturbante innovazione ed errore di editing post-audio ascoltando la telefonata – tra Milo [il rapper JoeyStarr] e il misterioso committente – con piani di ascolto invertiti. Il giovane protagonista [Perset] è assolutamente poco convincente, soprattutto nei momenti drammatici, ma sembra farsi guidare rispettosamente da altri veterani del set ben più espressivi. Parte action efficace come da tradizione ‘francese’ e analogamente il main theme “Colt 45 générique” di Benjamin Shielden lineare, ma di solide radici elettroniche transalpine è instant classic fin dal primo ascolto nel menu del disco.

Confidenza

di Daniele Luchetti (2024)

con: Elio Germano, Elio Germano, Vittoria Puccini, Pilar Fogliati, Isabella Ferrari, Giordano De piano, etc.

Ritorno in grande stile dopo una pausa documentaristica con un lavoro coraggioso in termini di montaggio, spingendosi quasi ai confini della precaria immediatezza, ma sempre ancorato a un sano gusto narrativo dove lo stesso sfuggente incedere del tempo sembra metaforizzare la volontà di un’autoanalisi, psicologica e morale. Realtà e paura (del giudizio altrui e della mediocrità) trovano tra scariche adrenaliniche e guizzi allucinatori un equilibrio osmotico, fino a raggiungere nell’epilogo un apice rappresentativo di forte impatto visivo (e uditivo), ma lontano da trite risoluzioni drammaturgiche. La deviazione dai valori ipocritamente profess(or)ati e la precarietà della propria serenità esistenziale vengono adeguatamente sottolineati dal commento sonoro di Thom Yorke (coadiuvato tra gli altri dalla London Contemporary Orchestra) dissonante e amabilmente eterogeneo. Giova infine alla tensione emotiva la performance brillantemente inquietante della Rosellini, coriacea, ossessiva, inpenetrabile incarnificazione della coscienza del protagonista, autentico emblema della menzogna perbenistica.

Closure – Vendetta a due

di Dan Reed (2007)

con: Gillian Anderson, Danny Dyer, Adam Rayner, Antony Byrne, etc.

Purtroppo insoddisfacente rape & revenge in offerta 2×1 che se da un lato presenta una fotografia, soprattutto di esterni curata, dall’altro non riesce a mettere a fuoco il fulcro della storia; lasciando un senso di incompiutezza che va ben oltre la defezione moraleggiante finale. Dopo un idillio con buon potenziale erotico [la protagonista, Gillian Anderson resa nota circa 10 anni dopo dalla serie “X Files” palesa navigate capacità di elevazione ornitologica] e una convincente rappresentazione dei postumi della violenza subita, la narrazione nella seconda parte inizia a perdere colpi; esattamente come il malcapitato toy boy della suddetta, in palese shock post-traumatico e che cerca conforto nell’onanismo clandestino. Pressoché pleonastica la parte analettica della confessione di uno degli stupratori, finalizzata solo a risvegliare da lì a poco la coscienza della protagonista e dopo un crudo, efficace postludio vendicativo tutto precipita -fuori ritmo- verso un finale aperto e sbrigativo.

Crazy Heart

di Scott Cooper (2009)

con: Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Colin Farrell, Paul Herman, Robert Duvall, etc.

Bel film musicale crepuscolare con un finale catartico a dir poco improbabile e sbrigativo; e – a dirla tutta – fastidioso nella sua connotazione redentiva eccessivamente ascetica. Nel mezzo di questa considerazione draconiana si può constatare che l’interpretazione di Jeff Bridges (attoriale, ma anche canora) sia straordinaria in termini di spontaneità e immedesimazione: il personaggio da lui interpretato costituisce un equilibrato connubio di ironia e amarezza nell’ingrato mondo del music business. Dolci invece, ma non stucchevoli i cammei di vecchi amici e conoscenze [interpretati da Duvall/anche produttore, barista ‘primo impresario’ e compagno di pesca e il pupillo graziato dal successo, ma mai irriconoscente Flirth] il cui livello di affettività gioca un ruolo importante nel sottolineare la solitudine interiore del protagonista, bisognoso solo di nuovi <e giovani> stimoli. Nello specifico la possibilità relazionale con l’aspirante giornalista [interpretata dalla sorella di Jake Gyllenhaal] e l’occasione di esprimere la propria genitorialità mancata con il figlio di lei …che poi scopriremo essere in diretto contatto con l’USS Enterprise per un teletrasporto immediato mentre il nostro dichiaratosi ubriaco – al posto dell’autore dello script – non aveva neanche cominciato a bere.

Crush

di Malik Bader (2013)

con: Crystal Reed, Lucas Till, Sarah Bolger, Caitrìona Balfe, etc.

A patto di non osservare attentamente – come il sottoscritto – la copertina del dvd (assurdamente spoilerante), un discreto thriller sull’infatuazione ossessiva e le relative pratiche di stalkeraggio. Pur soffrendo dei limiti esperenziali di un cast per lo più giovane, la pellicola preserva il livello attenzionale per un’ora abbondante: dal prologo in chiave Evil Children, arrivando al twist (comprensivo di mini-spiegone riassuntivo a scanso di qualsiasi forma di dubbio) che conclude la serie di astuti depistaggi e genera un affievolimento della narrazione; agonizzando infine nel post-happy ending in salsa “Happy Days”. Ma già prima il misero (nell’accezione reineriana) epilogo convince definitivamente della non necessità di una seconda visione.

Duplicity

di Tony Gilroy (2009)

con: Clive Owen, Julia Roberts, Tom Wilkinson, Paul Giamatti, etc.

L’esperta penna di Gilroy passa alla camera con un risultato visivo estremamente curato tanto quanto l’esuberante sceneggiatura che tra flashback, forvianti inserti e vacillante equilibrio fra sentimento e pragmatismo (la fiducia e la declinazione della sua fragilità è il trait d’union dell’intera vicenda) portano a quello che Nanni Loy nel suo ultimo lavoro avrebbe definito “contropaccotto”. Coloring di una pulizia documentaristica, movimenti di macchina dinamici, ma non manieristici, accuratezza simmetrica nei frequenti campi lunghissimi, montaggio spesso alternato e non convenzionale con nostalgiche scelte in post-produzione (i ricorrenti multiscreen o l’infinito slow motion iniziale che esalta la goffaggine dell’alterco fisico), l’ottima interpretazione generale (locandina a parte, assolutamente non secondari Wilkinson e Giamatti), cosmopolitismo delle location (non manca la nostra Città Eterna) rendono la pellicola estremamente gradevole. Forse avrebbe giovato maggiormente un contenimento della durata (125 minuti diluiti in un abuso analessico) e un maggior cesellamento nella certamente necessaria, ma didascalica spiegazione finale che rischia di sortire nello spettatore una sorta di involontaria estraniazione diegetica.

Echi mortali

di David Koepp (1999)

con: Kevin Bacon, Zachary David Cope, Kathryn Erbe, Illeana Douglas, etc.

Nonostante come sceneggiatore abbia fatto la fortuna commerciale di tanti lavori diretti da Spielberg, De Palma, Howard, Raimi, etc, Koepp esordisce nel lungometraggio con un flop (“Effetto Black Out”/N.B. nello stesso anno ironicamente firma lo script di “Mission Impossible”). Tre anni dopo arriva invece questo film che se da un lato non aggiunge molto allo sviluppo del thriller paranormale/ghost movie, si fa tuttavia apprezzare per una regia e fotografia curata, un comparto effettistico non esagerato, ma pulito e soprattutto uno sviluppo narrativo capace – complice il binomio Bacon/Luca Ward – fino alla fine di destare l’interesse dello spettatore. Meno fortunata la traduzione del suggestivo titolo originale (“Stir of Echoes”) come da tradizione italiana ribattezzato con palesi intenti di richiami da botteghino. P.S. Esiste un evitabilissimo sequel (non di Koepp) ancora inedito in Italia.

Elle

di Paul Verhoeven (2016)

con: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Christian Berkel, etc.

Sorvolando sui nomi/certezze tra le file pre-produttive e perfino sulla presenza della stessa Huppert (di cui non ho memoria di film che non abbia apprezzato anche solo grazie alle sua presenza e abituale qualità attoriale), il penultimo film di Verhoeven si prospetta coinvolgente fin dai primi minuti. E non tanto per quel che accade di per sé, ma piuttosto per la capacità d’interazione del cast, per le reazioni dei personaggi apparentemente propense alla ricercatezza autoriale, ma a ben vedere (e il tempo chiarirà ogni singolo battito di ciglia) estremamente umane e mai sopra le righe. Quell’umanità di corridoio che nella frenesia e anestesia contemporanea sfugge o dispiace, ma che permea la vita di molti. E questo Verhoeven lo ha ben presente, traducendolo – con la sua innata vena ironica – in immagini e sequenze memorabili tra umorismo dissacratorio e perversione metabolizzata, donando anche a ciò che rasenta il grottesco una pulsante verve di possibilismo. C’è poco da aggiungere a riguardo: un capitolo imprescindibile nella filmografia del regista olandese.

Fast & Furious

di Rob Cohen (2001)

con: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brester, etc.

Primo capitolo di una fortunata serie che deve tutto alla fascinazione delle quattro ruote (soprattutto se modificate) con la solita infarcitura eroto-sentimentale di contorno in un’atmosfera generale fruitiva da raduno di avvinazzati. Script al limite del plagio (“Point Break” in primis), qualità attoriale non pervenuta (fatta eccezione per l’efficace caratterismo di Diesel), ma si salva il comparto VFX nella messa in scena di dettagliate sequenze automobilistiche di tutto rispetto; soprattutto nel finale heist fallimentare. Musica sincopata ed equalizzata in maniera filologicamente azzeccata per l’immaginario sonoro che ci si aspetterebbe sui veicoli utilizzati. Tuttavia, se si esclude la finalità di puro intrattenimento adrenalico confinato alle corse, il prodotto s’inserisce a pieno merito nell’ambito delle tamarrate ben confezionate.

Fast & Furious: Tokyo Drift

di Justin Lin (2008)

con: Lucas Black, Sung Kang, Brian Tee, Nathalie Kelley, etc.

Prima di arrendermi all’evidenza…all’ennesima pacca sulle natiche estraggo il blu ray del secondo imbarazzante capitolo di questo franchise indirizzato a un target palesemente adolescenziale e tento con il terzo (il film in oggetto): una variazione esotica che poco aggiunge al format. Oltretutto deviando dal piano narrativo principale con il quale si congiunge solo nel finale attraverso il cammeo di “Dom” [Vin Diesel]. Per lo script stavolta si saccheggia “Karate Kid”: il protagonista [Lucas Black] in età scolastica (in realtà dimostra 30 anni), tirato su dalla madre tra un trasloco e l’altro, ne busca dall’esperto in una disciplina (il drifting) nella quale poi – dopo un duro allenamento – riesce ad emergere e vincere, conquistando la donna del rivale. Il comparto femminile è più aggraziatamente avvenente, ma peggiora l’aspetto recitativo; certo non aiutato da dialoghi più deboli della sceneggiatura. Anche stavolta l’unico appeal è fornito dalle corse automobilistiche (es. la vertiginosa gara finale in montagna), ma in sostanza il rischio di tedio resta dietro l’angolo. Pardon! Curva.

Final Fantasy

di Horonobu Sakaguchi (2001)

doppiatori originali: Ming-Na Wen, Alec Baldwin, James Woods, Ving Rhames, Steve Buscemi, Peri Gilpin, Donald Sutherland, etc.

Ho sempre reputato i film derivati/ispirati ai videogames et similia un autentico oltraggio al lavoro dello sceneggiatore. Tra le pochissime eccezioni ho dovuto con il tempo aggiungere questa pellicola d’animazione dall’infelice titolo (molto meglio l’originale “Gaia”), meravigliosamente realizzato al punto da far soprassedere sull’originalità o profondità della scrittura. Per quanto – soprattutto per me che non conoscevo il gioco – l’idea di alieni invasori che non sono tali, ma fantasmi di diverse creature viventi, confuse e inferocite, arrivati come profughi su un frammento di pianeta auto-distrutto a mo’ di arca di Noè risulterebbe godibile anche in versione live-action. Lo straordinario livello di accuratezza grafica dei personaggi (solo gli occhi restano il tallone di Achille di questo tipo di prodotti) ottenuto grazie al mocap di irriconoscibili volti del cinema, la raffinatissima fotografia e un’avvolgente scelta di inquadrature rendono – al di là di qualsiasi considerazione – questo film un autentico gioiellino d’animazione del periodo e un piacere per le pupille. Ottima anche la colonna sonora di stampo sinfonico, ma mai esuberante, così come la prima (no comment sulla seconda) canzone di vago sapore celtico che accompagna i titoli di coda con la splendida voce di Lara Fabian. Peccato che il film sia costato talmente tanto in termini economici e di lavoro che la casa produttrice (Square) abbia rasentato la bancarotta dopo gli ingrati esiti di botteghino.

Fury

di Brian De Palma (1978)

con: Kirk Douglas, Amy Irving, Andrew Stevens, John Cassavetes, Fiona Lewis, Carrie Snodgress, Charles Durning, etc.

Interessante, anche se non certo tra le migliori pellicole di De Palma con connotazioni ibride. Si parte dall’action iniziale che profeticamente sembra suggerire alcuni attentati terroristici jihadisti (come quello in Tunisia del 2015), spionaggio con i classici movimenti di macchina dell’autore, paranormale (telecinesi, preveggenza, etc) che non lesina sangue e auto-citazioni (“Carrie”); fino alle sue conseguenze più estreme. Per il finale si sconfina nello splatter, anticipando di qualche anno Cronenberg (che riprenderà perfino l’idea della vena pulsante sulla fronte per il suo “Scanners”). Interpretazione generale non esaltante e stereotipata, ma è godibile la colonna sonora di Williams, stilisticamente retro-datata, di sapore noir, maestosa per sottrazione, ma non wagneriamente pomposa come in altri suoi più celebri contributi musicali.

Gambit – Una truffa a regola d’arte

di Michael Hoffman (2012)

con: con: Colin Firth, Cameron Diaz, Alan Rickman, Tom Courtenay, etc.

Remake dell’omonima pellicola del ’66, chiaramente conformato agli standard estetici attuali. Il cast principale, ma non solo (si veda ad es. la coppia di maliziosi receptionist dell’Hotel Savoy) è ben definito nella sua caratterizzazione parossistica: il frustrato intellettuale romantico alla ricerca di un riscatto [un inglesissimo Colin Firth], la ruspante campagnola, sboccata, ma dal cuore d’oro [Cameron Diaz in perfetta forma fisica] e l’odioso e viscido miliardario [un perfettamente antipatico Alan Rickman] obiettivo dell’articolata truffa. Poco valorizzato Tom Courtenay. Il godibile umorismo di stampo edwardsiano con gag basate sul logoro meccanismo del fraintendimento, ma tutto sommato piacevole è appesantito però da classici meccanismi visivi di situazioni imbarazzanti da commedia sexy in fuori tempo massimo. Cammeo di Togo Igawa nei panni di un miliardario collezionista antagonista e Stanley Tucci in un eccessivamente caricaturale ruolo di esperto/poco esperto d’arte. Complessivamente divertente, ma nettamente inferiore al più castigato film di Ronald Neame.

Greta

di Neil Jordan (2018)

con: con:Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maica Monroe, Colm Feore, etc.

Film dignitoso, ma non particolarmente ispirato dell’autore di pur ottime pellicole passate che se da un lato ha il pregio di sottolineare l’ennesima (ma mai troppo ricordata) inefficienza del Sistema verso quella bomba a orologeria che è lo stalking dall’altro abusa di ripescaggio in pellicole settoriali che – idea della borsetta/esca a parte – poco lascia all’originalità della scrittura. Finale aperto di stampo ottantiano incluso. La Huppert, in un insolitamente caricato climax di follia che sembra omaggiare la Bette Davis del capolavoro di Aldrich (ipotesi più dignitosa di un’hanekiana “Pianista”) e <ATTENZIONE SPOILER> culmina in un balletto con siringa – come spesso accade – costituisce una delle colonne portanti della pellicola, mal bilanciata dal bambolismo della Moretz (scelta di casting ridondante per una già trita dinamica di compensazione madre-figlia). E ancor meno della sua compagna di giochi il cui ruolo salvifico è purtroppo smascherato tanto da un banale calcolo probabilistico quanto dall’eccessivo anonimato nelle inquadrature finali di quinta. Stephen Rea in un breve cammeo fa invece la fine di tutti gli investigatori che ficcano il naso dove non devono. Il resto un’occasione purtroppo sprecata.

Horizon: an American saga – Capitolo 1

di Kevin Costner (2024)

con: Kevin Costner, Sienna Miller, Abbey Lee, Sam Worthington, Jena Malone, Danny Huston, Michael Rooker, etc.

Primo sfortunato (al botteghino, ma non sul grande schermo) capitolo di quella che si direbbe un’ambiziosa, anche economicamente parlando tetralogia. Fin dalle prime note della colonna sonora o le fraintendibili cruente iniziative indiane si respira l’aria di quel western classico che non c’è più (nel bene e nel male), ma andando avanti la messa in scena tende a modernizzarsi quasi prendendo spunto dal format seriale e proponendo storie parallele – forse destinate a intrecciarsi più avanti – che nella propria eterogeneità narrativa e di caratterizzazione dei personaggi rendono la lunga (3 ore) fruizione del film tutt’altro che tediosa. Peccato il finale sornione che passa in centrifuga quello che saranno probabilmente i momenti salienti del prossimo capitolo, ma che a seguito di una già articolata visione rischiano di ottenere un risultato opposto alla curiosità o hype ricercato. Suggestive le location, magnificamente fotografate, così come asciutta è la mano registica e la performance dei protagonisti, a tratti non esente da stereotipi, ma mai eccessivamente inclini al caratterismo tipico di pellicole di genere. Come accennato, non esaltante il commento sonoro, ma sicuramente filologicamente adatto nella misuratissima ottica revivalistica in mente all’autore che sembra quasi voler ossequiare anche quel registro di contenimento espressivo proprio dei vari Ford, Sturges o Hawks che furono, ma che oggi rischia di lasciare sete emozionale nello spettatore cresciuto in un clima di assuefazione all’estremismo rappresentativo. Complessivamente – una volta smussati gli angoli emersi in questa prima fase – un buon punto di partenza per un prodotto che può diventare più avvincente e forse più fortunato ‘osando’ di più in ragione di un target generazionale/culturale cambiato.

Hostage

di Florent Emilio Siri (2005)

con: Bruce Willis, Kevin Pollak, Ben Foster, Jonathan Tucker, Jimmy Bennett, Michelle Horn, Marshall Allman, etc.

Lungi da qualsivoglia forma di ricerca innovativa in termini di scrittura visiva (fa eccezione qualche pindarico virtuosismo nei movimenti di macchina) e tantomeno letteraria (i topoi si perdono nel conteggio), il secondo lavoro di Siri – dopo il poco convincente “Nido di Vespe” – è esempio di buon prodotto di genere in cui il lavoro del regista affianca alle decise direttive di ripresa un’accurata gestione attoriale. E il buon vecchio e mal baciato dalla sorte Bruce Willis, che certo non ha mai eccelso per guizzi performativi, in ragione di questo culmina per il suo climax emozionale in alcuni frames da Oscar (il ricongiungimento con la famiglia sotto sequestro: sotto l’orizzonte manieristico, intriso di liturgia epica e inatteso culmine qualitativo in terzo piano della pellicola). Twist abilmente disseminati lungo l’arco narrativo e una ricercata metarchitettura scenografica di genuinità fanciullesca (es. i cunicoli segreti tra le intercapedini abitabili, ma non accatastate della villa) favoriscono la freschezza del girato fino all’epilogo intriso di deja-vu, ma non per questo esacrabile. Complessimavemente l’intrattenimento piacevole è assicurato. L’iniziale, inusuale look barbuto di Willis anticipa di qualche anno la simpatica gag elaborata da Levinson nel suo incimpreso gioiellino metacinematografico “Disastro a Hollywood”.

I bambini di Cold Rock

di Pascal Laugier (2012)

con: Jessica Biel, Jodelle Ferland, Samantha Ferris, William B.Davis, etc.

Pregio del film che pare inserirsi nell’abusato nuovo filone di pellicole che vede i bambini come protagonisti/vittime elettive di serial killer è quello di <ATTENZIONE SPOILER> contraddire alla fine ciò che si sospettava fosse la natura orrorifica-crime della pellicola, con un twist che sorprende, perplime, ma tutto sommato non dispiace. Si potrebbe quasi parlare di una sorta di filosofica estremizzazione operativa nell’ambito socio-assistenziale, pronta al maritiro [la Biel che si addossa omicidi mai commessi] in nome della più catartica delle emancipazioni o della più cinica delle constatazioni classiste. E lasciando infine allo spettatore – tra minori coercizzati, altri assuefatti e altri volontari – il compito di valutare i confini morali di tale operazione, al di là quanto sia ortodosso o lecito. Laugier non ripete il miracolo di “Martyrs” (e forse mai più accadrà), ma realizza un film che gioca con il genere – pagando caramente pegno in termini di accoglienza da parte di un pubblico che mal tollera le sfumature – e i suoi stereotipi (in primis la connivenza del piccolo tessuto sociale dimenticato dall’occhio di Dio e della Legge) per rivelare infine, dopo un’attesa forse poco equilibrata in termini di scrittura, ma con mano ferma una convincente e scomoda personalità.

Il mistero Von Bulow

di Barbet Schroeder (1990)

con: Jeremy Irons, Ron Silver, Glenn Close, Annabella Sciorra, etc.

Coinvolgente film processuale che interseca il solito cervellotico polpettone legalese di genere con una misteriosa, ma forse delicata (il finale resta aperto in termini di verità) storia d’amore maturo in declino. Gioca in contrasto, forse eccessivo, l’atmosfera che si crea nella comune di avvocati assoldati per quello che sembra un caso impossibile e soprattutto il modo in cui interagisce a livello narrativo con un sistema giudiziario qui eccessivamente edulcorato e semplificato ai limiti del bignamismo, ma c’è altro. I primi 10 minuti con la soggettiva metafisica della protagonista [Glenn Close] in coma lasciano letteralmente incollati alla sedia, così come sono assolutamente da plauso alcuni suoi picchi e gradazioni d’isteria. Assolutamente perfetta la sofferta impenetrabilità di Irons (che rientra tra i casi di Oscar meritati), anche se messo a dura prova da un Silver inverosimilmente troppo confidenziale e un copione a tratti sopra le righe. Completano il tutto l’algida ma cesellata fotografia di Tovoli al servizio di un’accuratezza di dettagli quasi maniacale nella propria crudezza e una musica piena di pause, in perfetta consonanza con i frequenti attimi di sospensione del dubbio.

Il Signore delle Illusioni

di Clive Barker (1995)

con: Kevin J. O’Connor, Famke Janssen, Scott Bakula, etc.

Barker, registicamente parlando non è certo autore d’inoppugnabile capacità tecnica, ma nel suo abituale ‘cantarsela e suonarsela’ creativo riesce a ovviare a una certa claudicanza dovuta a inesperienza (solo 3 lungometraggi concentrati tra l’87 del geniale “Hellraiser” e quest’ultima pellicola) con un convincente visione olistica e messa in scena della propria opera letteraria. Lavoro che – questo è innegabile – si discosta sempre per personalità dalla pletora di produzioni del settore. Come di consueto è molto curata la caratterizzazione psicologica e fisica dei personaggi ed è indubbiamente migliorata (complice anche i progressi nella CGI fatti dai tempi degli imbarazzanti giochi di luce che accompagnavano l’arrivo dei Cenobiti) l’ effettistica digitale; anche se la sua originalità e maestria emerge soprattutto nel comparto prostetico, particolarmente curato nell’estrinsecazione della sua macabra attitudine sadica. Buono anche il lavoro musicale, nuovamente di autore diverso, ma sempre allineato su ben precise scelte timbriche e modalità espressive palesemente concordate in termini di continuità stilistica.

Il tredicesimo piano

di Josef Rusnak (1999)

con: Craig Bierko, Vincent D’Onofrio, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl, Dennis Haysbert, etc.

Tra i film salvabili/migliori di Rusnak, prodotto da Emmerich e sulla scia di “Matrix” (ricorrenza cromatica del verde inclusa), ma con l’originale variante di un parallelismo con gli anni ’30 americani, splendidamente fotografati e felici intuizioni che pur non essendo completamente inedite -in primis <ATTENZIONE SPOILER> la fine percepibile del proprio mondo virtuale (cfr.”The Truman Show”) sono visivamente rese in modo più personale, con una strizzata d’occhio all’estetica ottantiana. Interessante la vena noir, che ovviamente dà il suo meglio nei suddetti ‘anni ruggenti’. Il protagonista [Bierko] è forse colui che convince meno nella sua bambacionaggine, D’Onofrio è molto più in parte nel suo duplice ruolo manicheo, Muelle-Stahl come sempre risulta impeccabile, mentre la femme fatale della situazione – adeguatamente retrò nella propria fisicità e acconciatura, ma di non particolare memorabilità performativa – non sconvolge particolarmente i sensi dello spettatore. Fatta eccezione per un mal celata e incontrollata turgidità anatomica sul finale, a dispetto di due strati di tessuto. Buono ed eterogeneo il commento sonoro così come il ritmo narrativo; almeno fino all’epilogo un po’ troppo forzato nella propria risoluzione buonistica. Complessivamente un thriller fantascientifico più che dignitoso, ma meno che imprescindibile.

Inside – À l’intérieur

di Alexandre Bustillo, Julien Maury (2007)

con: Alysson Paradis, Béatrice Dalle, Nathalie Roussel, etc.

Sopravvalutatissimo slasher domestico con sconfinamenti nel torture porn che si delinea come esemplare incubo per qualsiasi donna incinta. <ATTENZIONE SPOILER TOTALE> Se da un lato la componente splatter è degna di nota, in un’escalation che sfocia in un’ingiustificata (i danni cerebrali subiti certo non bastano) aggressività finale da parte di un poliziotto agonizzante verso il ventre della protagonista, sul piano narrativo non mancano i momenti imbarazzanti o ingenui. Che si tratti della propria madre non riconosciuta, ma centrata con precisione da sicario al collo o un mobiletto che s’inserisce perfettamente sotto una maniglia di un bagno bloccandolo oppure un’auto-tracheotomia praticata in preda al panico…poco importa. Tutto sembra – tra omaggi (Kubrick, Carpenter, etc) e repliche (“The Hitcher” di Harmon, pedissequamente ricalcato nell’incidente iniziale) – finalizzato alla violenza tout-court. Indubbiamente questo sembra essere il trade-mark del nuovo horror francese (caratterizzato da una spiccata dose di misoginia), ma ci si domanda allora quale sia utilità cineastica dello stile nel momento in cui lo script diventa ad esso secondario. Ritorno alla credibilità con lieve e amara nota poetica il cullamento del bambino da parte della malmessa intrusa psicopatica – N.B. in gothic dress code (e la comunità dark ringrazia): bambino che -a giudicare dall’assenza di vagiti- si direbbe ‘finalmente’ morto. E non oso immaginare altre ipotesi inverosimili… ‘Ovviamente’ ricercatissimo titolo fuori-catalogo nel mercato home-video…

Into the storm

di Steven Quale (2014)

con: Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Nathan Kress, Jeremy Sumpter, Matt Walsh, Max Deacon, etc.

Disaster-movie bene realizzato sotto il profilo effettistico, ma saturo di cliché narrativi nel suo passare in rassegna un po’ tutti gli stereotipi dei film di questo tipo: rapporti da ricucire, nuovi incontri, mancanza di scrupoli, venalità, esaltazione, etc. presentati come sempre in modo retorico e che funga da mero suppellettile psicologico alla vera protagonista: la forza inarrestabile di Madre Natura. Interessante il taglio documentaristico multi-formato (che trova coerenza anche nei jump-cut delle riprese più tradizionali) ma prima di entrare nel centro dell’azione, o della tempesta per riprendere il titolo (suggestiva l’ascensione celeste all’interno del glorioso pick-up potenziato ’Titus’, altro grande protagonista del film) il rischio di tedio è sempre dietro l’angolo. E a poco servono i prevedibili siparietti comici dei due scalcinati Twista Hunterz, sorta di Beavis & Butt-head in versione youtuber. Da vedere, ma dubito più di una volta.

Il passo del diavolo

di Anthony Mann (1950)

con: Robert Taylor, Paula Raymond, Louis Calhern, Edgar Buchanan, James Mitchell, etc.

Assurdamente poco noto (forse offuscato dal successo del contemporaneo e vivacemente colorato “L’amante indiana” di Delmer Daves), ma egregiamente diretto, fotografato e musicato quello di Mann è il primo film western filoindiano: asciutto, ma efficace tanto nella messa in scena -ben equilibrate nella sua alternanza di riflessione e azione- quanto nella delicata e mai ampollosa tessitura del messaggio umanitario ed egualitario di fondo. Taylor dall’occhio ceruleo, ma con la pelle scurita indossa perfettamente la dignità e saggezza (inficiata solo da un’indomabile e infausta sete di libertà) della propria gente, baracamenandosi tra amori culturalmente inaccettabili [l’avvocatessa che ha a cuore la sua sorte/ Paula Raymond] e le deprecabili insidie di un influente avvocato razzista [machiavellico villain interpretato da Louis Calhern]. Buono anche il lavoro dei comprimari, attentamente caratterizzati all’interno di una sceneggiatura che non manca di coinvolgere empaticamente lo spettatore, dai primi soprusi in nome di una legge tanto cieca quanto ingrata fino al forse epopeico, ma genuinamente cinico finale in divisa decorata.

Jona che visse nella balena

di Roberto Faenza (1993)

con: Juliet Aubrey, Jean-Hugues Anglade, Luke Petterson/Jenner Del Vecchio, etc.

Se il sopravvalutato “La vita è bella” mette in scena un versione edulcorata dell’Olocausto (per non parlare del paraninfico finale), questo precedente lavoro di Faenza – da cui Benigni attinge evidentemente, a partire dal depotenziamento della violenza tramite la chapliniana leggerezza ludica o il carico affettivo – sceglie analogamente di smorzare i toni drammatici, affidandone una lettura semiologica tra le righe. Importante, funzionale, forse fastidioso, ma concreto il filtro percettivo dell’ingenuità/incosapevolezza infantile del piccolo protagonista che poco comprende da fanciullo (voice over analettico a parte / ricordiamo che è una sorta di biopic di un fisico nucleare sopravvissuto ai lager), e poco più – anche per motivazioni di autoprotezione psicologica – da ragazzino; riaffacciandosi a guerra finita e in un nuovo nucleo familiare d’adozione a poco a poco alla vita. Toccante nello specifico la scena dell’alimentazione furtiva e alla vecchia maniera dello pseudo-trogolo acquisita durante la reclusione. Commento sonoro di Morricone, memorabile soprattutto per il ri-arrangiamento del sabattiano “Gam Gam” scritto da Botbol per la sua corale Les Chévatim.

L’alba dei morti dementi

di Edgar Wright (2004)

con: Simon Pegg, Nick Frost, Kate Ashfield, Dylan Moran, Lucy Davis, etc.

Sovrastimata parodia -genere già di sé ostico se affrontato senza la dovuta verve intellettuale- del classico romeriano; sicuramente migliore nella versione non doppiata che rende maggior giustizia a tanti giochi di parole (a partire dal titolo che scherza con il nome del protagonista, Shaun / Dawn e il suddetto cult movie del ’78) e a certe finezze da umorismo British che ci fanno rimpiangere i Monty Python. Così come si rimpiange il primissimo Peter Jackson nei momenti splatter piuttosto edulcorati. Tante le citazioni, qualche idea originale entro i limiti del minimo sindacale, qualche ricerca forzata di iconicità ready made (si pensi all’emblematica anglosassone mazza da cricket insanguinata), ma quel che si delinea alla fine è un ennesima variante sul tema, per aficionados a cui non resta che il registro comico per non morire di noia.

La Abuela – Legami di sangue

di Paco Plaza (2021)

con: Almudena Amor, Vera Valdez, Karina Kolokolchykova, Marina Gutiérrez, etc.

Strappa la sufficienza (e chi mi conosce sa quanto detesti attribuire voti) questa nuova pellicola di uno dei padri dell’ottimo franchise “REC”. Confezionato professionalmente (e astutamente), dal primissimo richiamo più o meno volontario al fortunato “Relic” alla fisicità delle protagoniste, modelle anche nella vita (la giovane Amor alle sue prime esperienze recitative / e si vede e l’anziana Valdez, dal tormentato, ma effervescente vissuto), passando per i velati accenni saffici che fanno sempre presa su una certa tipologia di pubblico (che fa pur numero), finendo con la fotografia molto curata e che ci regala attimi di raffinato equilibrio cromatico e compositivo. Durata eccessiva per quel che nei fatti accade ed è parzialmente prevedibile, purtroppo. Pur riconoscendo la coraggiosa intenzione (ma non il felice esito) di sacrificare l’aspetto percettivo a favore di un thrilling cesellato nell’incomprensione dei fatti, nell’angoscia delle risposte mancate, dei silenzi verbali, ma anche musicali, fino alla disfatta affettiva e la disperata incapacità di proteggere i propri cari. Ed è forse proprio l’aver calcato eccessivamente questo sentiero che restituisce un film in cui -salvo rari attimi di reale suggestione visiva (es. la gesticolazione anatemica de La Nonna o il trasferimento orale di spirito che sembra aver in mente la pittura di Goya)- sensazione di prolissità e deja vu inficiano pesantemente la fruizione.

La classe – Entre le murs

di Laurent Cantet (2008)

con: François Bégaudeau, Cherif Bounaïdja Rachedi, François Bégaudeau, Juliette Demaille, Laura Baquela, Nassim Amrabt, Louise Grinberg, etc.

Quasi più un documentario -complice la naturalezza del cast- che film, questo lavoro scaturito da workshop d’improvvisazione da cui sono stati estrapolati i protagonisti e che mette in scena un anno scolastico di una problematica classe media nella periferia di Parigi. Un cast costituito da insegnanti volontari -tra cui lo stesso Bégaudeau, autore del romanzo da cui nasce questo lavoro- e reali alunni e genitori. La pellicola ci ricorda o insegna le difficoltà del mestiere/missione dell’insegnante (quando coscienzioso e non intento a godersi solo i privilegi del ‘posto fisso’), la fragilità dietro l’arroganza adolescenziale, le dinamiche difficoltose d’integrazione poli-culturale e l’ottusità dei protocolli gestionali scolastici. Il tutto appunto ‘tra le mura’ di un microcosmo dove l’apprendimento sembra l’unica possibilità di fuga da una realtà esterna scomoda e a cui si accenna con reticenza. L’eccessiva lunghezza alla fine è più che giustificata tanto dalla scelta registica d’immergersi empaticamente nella quotidianetà dei “personaggi”, quanto dalle tempistiche necessarie alla loro espressività non professionale, ma capace di regalare dialoghi o scambi di battute brillanti oltre la patina d’informale amatorialità.

La dura verità

di Robert Luketic (2009)

con: Katherine Heigl, Gerard Butler, Eric Winter, Nick Searcy, Bree Turner, etc.

Commedia sentimentale che gioca sulla fascinazione dei contrasti (apparenti), l’umorismo involontario delle nevrosi e le sorprese recondite della sessualità incoffessa. La Heigl compete con la principessa raccontata da Hans Christian Andersen, Butler prende progressivamente consapevolezza delle responsabilità emozionali della propria leguminosità e il lieto fine si cela, neanche tanto sorprendentemente, dietro le porte (d’ascensore). Nel frattempo non mancano situazioni divertenti, seppur tendenti alla triviale (es. dalle metafore allusive sessuali al più concreto slip massaggiante con telecomando alla mercé di un bambino o la foto della fan del protagonista con il suo iguana, poi tolta dal montaggio finale) con note di romanticismo agro-dolce in sottofondo. Niente di non già visto, ma neanche niente che non si possa rivedere per trascorrere un’ora e mezzo di puro e – perché no? – genuino svago.

La Famiglia Addams

di Barry Sonnenfeld (1991)

con: Raùl Julià, Morticia Addams, Christopher Lloyd, Christina Ricci, Elizabeth Wilson, Dan Hedaya, etc..

Esordio registico dell’ex-DOP dei primi Coen senza infamia né lode. Complice forse anche la scelta strategica delle omonime vignette di Charles Addams, poi trasposte nella nota serie televisiva di successo degli anni ’60. Se da un lato la sceneggiatura grossolana non brilla certo per inventiva (fatta eccezione per il freaks party e il saggio scolastico), l’impianto visivo drasticamente convertito al colore regge. Anche grazie a una cura scenografica (così come i costumi) che pur offrendo scorci macabri conserva un design nobiliare e meno fatiscente rispetto alla serie. Effetti speciali non allo stato dell’arte (matte painting talvolta evidenti, chroma key con aloni residui, etc), ma almeno Mano [‘interpretata da un prestigiatore] ora può lasciare la scatola… Il necessario recasting presenta qualche punto debole quali il barocchismo dei personaggi di Lurch o della Nonna o qualche restyling destabilizzante: la nuova Morticia [Angelica Houston] ha sicuramente un volto meno aggraziato dell’originale Carolyn Jones, ma possiede comunque un suo fascino, spigoloso come la sua anima. E sicuramente spicca per efficacia la nuova Mercoledì [un’undicenne Christina Ricci, già potenzialmente iconica]. Tirando le somme quindi un’operazione cinematografica non basilare, ma a conti fatti pur sempre gradevole e che verrà poi perfezionata nel sequel dello stesso autore.

La Poliziotta

di Steno (1974)

con: Mariangela Melato, Alberto Lionello, Mario Carotenuto, Renato Pozzetto, Orazio Orlando, Gianfranco Barra, Gigi Ballista, Umberto Smaila, Armando Brancia, Renato Scarpa, Gianfranco Barra, etc..

Graziosa commedia di provincia con uno sguardo ai mali emblematici della Capitale e una freschezza sempre attuale. La Melato -al di là di quanto anticipato nelle astute locandine di richiamo del periodo- pudica e involontariamente sensuale (finale volutamente farsesco con toni da commedia sexy a parte), mai volgare e con tratti di dolcezza offre una performance attoriale variegata e sentita, nonostante il contesto satirico. La pletora di attori/caratteristi [Alvaro Vitali incluso] che la circonda svolge un egregio lavoro, pur restando nei meandri delle loro connotazioni più note. Ruolo satellitare di Pozzetto – dall’insolita pettinatura bionda – nei panni di un viscido e tentacolare bottegaio di provincia, poco incline al romanticismo (memorabile l’apertura del film con una piece teatrale ispirata alla vita di Giovanna d’Arco – costantemente da lui storpiata in “Ralli”). Forse eccessivamente caricaturale e parossistica la scelta rappresentativa del difficile inserimento/integrazione della donna nel mondo lavorativo, a tratti depotenziandola in verismo, ma comunque funzionale nel contesto narrativo. Dieci minuti meno (i peggiori, forse quelli investigativi) e sarebbe potuto essere davvero un gioiellino, anche se complessivamente è un lavoro estremamente variegato in cui non stonano neanche virate parodistiche (l’entrata morriconiana in piazza della protagonista) o docu-drammatiche (la scena del mattatoio).

La ragazza della palude

di Oliva Newman (2022)

con: Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson, David Strathairn, Jojo Regina, etc.

Toccante adattamento o se vogliamo fedele adattamento di un toccante best seller, ben girato e prodotto, con una peculiare e metacinematografica attenzione alla componente naturalistica (perfetto pendant con la passione principale della protagonista), senza particolari slanci drammaturgici, ma comunque costantemente attento a preservare l’atmosfera malinconica ed empatica di fondo. Temi che non possono lasciare indifferenti come la negazione dell’infanzia, l’emarginazione, la violenza sulle donne sono tuttavia filtrati da una donna che con la responsabilità di regista ci restituisce attentamente e senza retorica un racconto coinvolgente fino alla fine. Finale il cui inatteso (lettori del romanzo a parte) plot twist rimescola – ma solo per qualche istante – le carte nel gioco talvolta inesorabile della vita.

La terrazza sul lago

di Neil LaBute (2008)

con: Samuel L. Jackson, Patrick Wilson, Kerry Washinghton, etc.

Thriller in crescendo con un perfetto Samuel L. Jackson in veste di metereopatico – o macchiavellico? – antieroe dedito a razzismo inverso post-traumatico (meno giustificato il sentore misogino di sottofondo) e che trova la propria nemesi in un purtroppo forzato happy ending tipicamente hollywoodiano. Come d’altronde sembra richiedere il coercizzato decoro dell’ambientazione in un lussuoso complesso abitativo californiano. Questo non toglie che almeno fino all’epilogo il film scorra piacevolmente per le quasi due ore di durata, in barba ai necessari cliché rappresentativi (in primis la classica presentazione di un poliziotto da strada conservatore e incline ad abusi di potere), fornendo spesso quadri di perfetta conflittualità di vicinato repressa che si fanno perdonare una certa iperbolicità in termini di lecitezza.

Le ragazze di Wall Street

di Lorene Scafaria (2019)

con: Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili Reinhart, Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles, Lizzo, etc.

Sulla falsariga dell’assonante titolo che lo precede di quasi vent’anni (“Le ragazze del Coyote Ugly”) un’altra storia – questa volta legata a un reale fatto di cronaca (e comunque più credibile) – che gravita intorno al mondo dell’intrattenimento maschile più becero, ma stavolta dai risvolti legali loschi. La Lopez, anche produttrice, assolda diversi volti più o meno noti del mondo dello spettacolo e mettendoci la faccia (ma non solo quella) porta avanti un film che sinceramente va a fatica oltre l’appeal, indiscutibile, della sua presenza scenica e – dicono – attoriale. Siparietti poco probabili di solidarietà femminile [giornalista inclusa – Julia Stiles – altrove breve fiamma di “Dexter”] in un ambiente notoriamente ostile, quadri melensi di ragazze-madri pronte a tutto e divagazioni moraleggianti sulla legittimità del proprio agire fanno da contorno a una pellicola troppo lunga per quel che racconta oltre il tentativo di approfondimento dei personaggi in un’ottica quasi giustificativa. L’accostamento tra hit hip-pop e musica classica, strategico, lascia perplessi in termini di ricerca di musica originale. Cammeo di Mercedes Ruehl nei panni di un’intraprendente barista del locale di lap dance attorno a cui ruota la vicenda. ‘Ovvio’ successo di botteghino.

Locke

di Steven Knight (2013)

con: Tom Holland, Olivia Colman, Rith Wilson, Andrew Scott, Ben Daniels, etc.

Ottimo dramma on the road, praticamente mono-location (abitacolo di un’auto, come esplicitamente chiarito nei primi minuti fornita dalla BMW) e girato in piano sequenza discontinuo. Interamente affidato alla convincente performance attoriale di Holland (gli altri attori citati interagiscono solo telefonicamente), sorta di capocantiere a metà tra filosofia urbanistica e martirio post-repubblicano, che sicuramente ha una resa drammaturgica migliore in lingua originale, dato il suo stile estremamente misurato e attento alla metacomunicazione. Alcuni attimi scivolano rischiosamente (un rischio correlato all’intento realistico delle riprese in tempo reale) nella teatralità (su tutti i dialoghi immaginari con il padre morto) o nella scarsa verosimiglianza (le eccessivamente lunghe distrazioni alla guida a quasi 150 km/h), ma il film non solo risulta piacevolmente monolotico, ma lascia incredibilmente un sentore di inappagatezza al momento della necessaria interruzione finale.

L’ombra del testimone

di Alan Rudolph (1991)

con: Demi Moore, Glenne Headly, Bruce Willis, John Paklow, Harvey Keitel etc.

Storia di un legame amicale tra due ragazzine nato tra i banchi di scuola (come sottolineato dalla vecchia pellicola domestica visionata anche in coda al film) e destinato a spingersi in età adulta oltre il lecito morale; o perlomeno legale, date le attenuanti circostanziali. Al centro la subordinazione della donna che da vittima sceglie la strada del carnefice come unica possibilità (temporanea) di riscatto. Attorno un film che sembra più lungo del minutaggio dichiarato a causa di uno script non in grado di mantenere il giusto ritmo – nonostante la struttura analettica di base piuttosto semplice – e che scivola nella previdibilità sul finale. Keitel, presenza sempre gradita, ha le mani piuttosto legate nella sua funzionalità narrativa. Ironia del caso: il casus belli sono le avances di Willis alla Moore sposata pochi anni prima nella vita reale. Guardabile, ma assolutamente non memorabile.

Nightcrawler – Lo sciacallo

di Dan Gilroy (2014)

con: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton, Riz Ahmed, etc.